2025.08.16

日本アニメ産業の現状と課題。時代の変化に対応するには。

まずはじめに

みなさんはアニメをよく見ますか。日本のアニメは世界中で愛されており、私たちの日常にも彩りを与えてくれる存在です。鮮やかな映像や心に残る物語は、多くの人のあこがれの的。しかし、その作品を生み出す制作現場は、必ずしも同じように明るい雰囲気ではありません。本ページでは、日本のアニメ業界を ①労働・待遇、②国内市場の低迷、③著作権と個人情報 の3つの視点で整理し、アニメ制作会社の実態を伝えていきます。

【低賃金・長時間労働】「過労死ライン」との距離

日本のアニメ業界は、作品の高いクオリティと国際的な人気を誇る一方で、制作現場の労働環境は厳しい状況が続いています。特に低賃金や長時間労働は、多くのクリエイターたちにとって避けられない現実となっており、業界全体の持続的な発展を阻む要因にもなっています。

アニメーターを苦しめる低賃金の現実

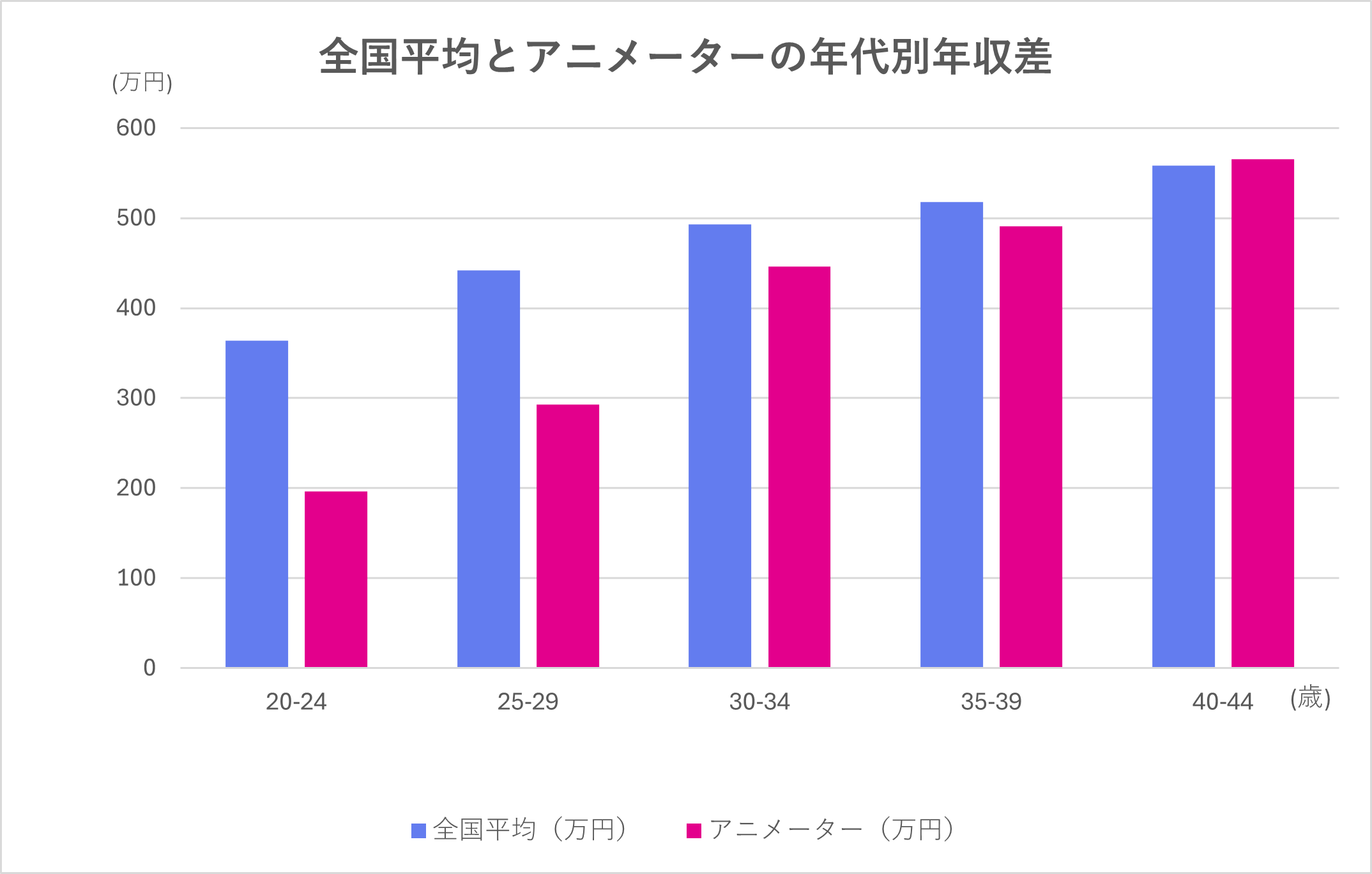

アニメーターの収入は、キャリアの最初で全国平均と大きく差が開きがちです。とくに20~24歳は落差が顕著で、このグラフでも全国平均がおよそ360万円、アニメーターがおよそ200万円。差は約160万円にもなります。ここが厳しいと、家賃や食費だけで手一杯になり、通勤費や制作ソフト、勉強のための書籍や講座に回せる余裕がほとんどなくなります。いわば「走り出し」のところで体力を削られてしまう——そんな実感を持つ人が少なくありません。

出典:文化庁『アニメーション制作者実態調査報告書2023』

なぜ若い世代でここまで差が広がるのか。大きいのは、入ってすぐの仕事が単価の低い工程に偏りやすいことです。修正が出ても報酬に結びつきにくく、スピードも品質もこれから伸ばす段階なので、どうしても稼ぎにくい。また、フリーランスや請負の形が多く、忙しさの波をそのまま受けやすいという事情もあります。仕事が都市部に集中しているぶん、家賃などの固定費が重いのも現実です。 一方で、25~29歳になると差はまだあるものの(全国約430万円に対してアニメーター約290万円、差は約140万円)、30~34歳では(全国約480万円/アニメーター約440万円、差は約40万円)と、開きはだいぶ小さくなっていきます。経験がたまって、原画やレイアウト、3D・撮影・コンポジットなど付加価値の高い役割を任されるようになるからです。35歳以降は差がごく小さくなり、40代前半では案件によっては全国平均に並ぶ、あるいは上回ることもあります。

アニメーターを取り巻く労働環境の実態

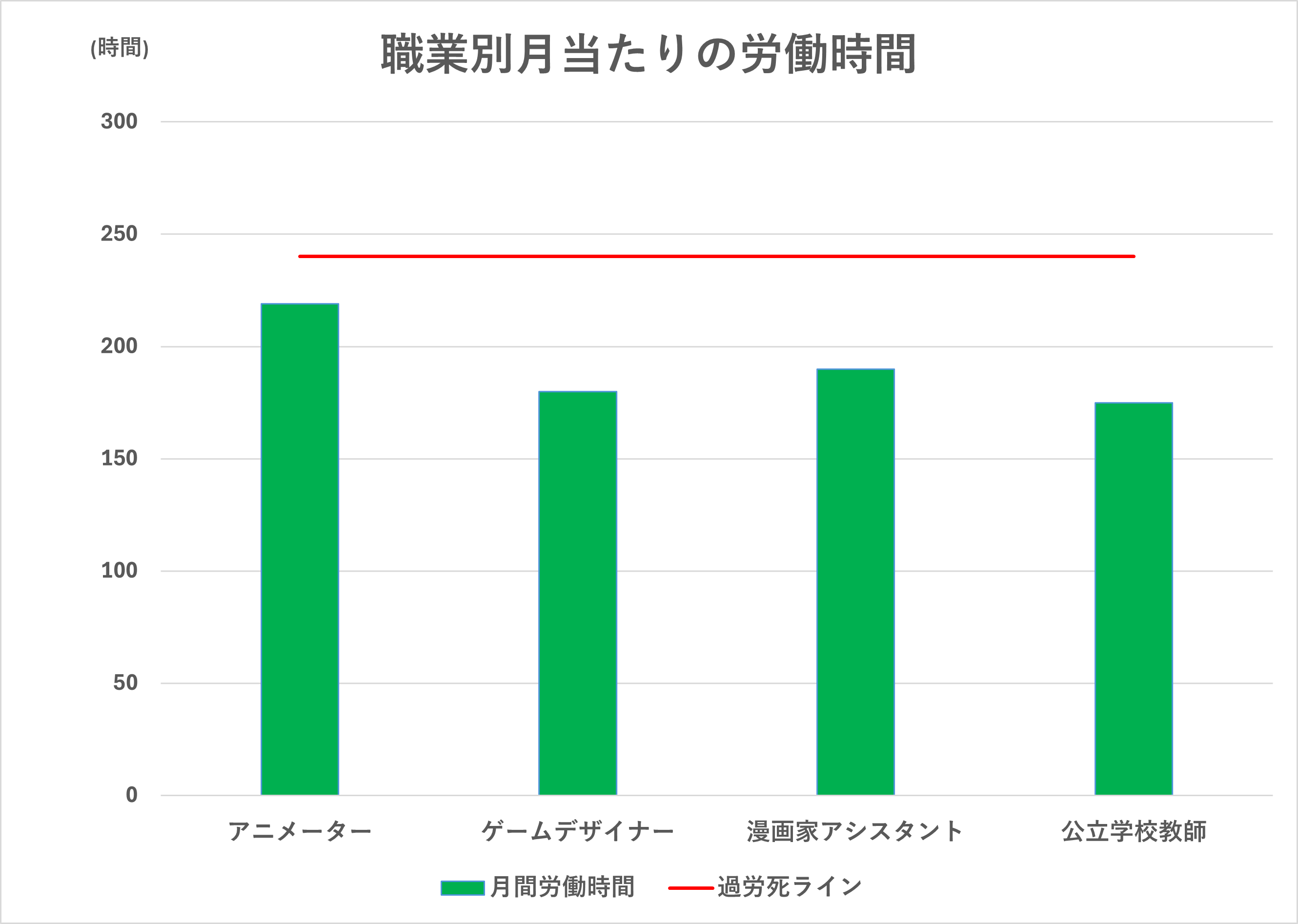

アニメーターの平均労働時間は、月間で過労死ライン(約240時間)に迫る水準に達しており、他の職業と比べても長時間労働が目立ちます。特に制作スケジュールが逼迫している現場では、労働時間が300時間を超えるケースも存在し、心身への負担は計り知れません。このような状況は、作品の品質維持や納期遵守を優先するあまり、現場スタッフの健康や生活の質が犠牲になっていることを示しています。

出典:NAFCA『アニメーター年間労働時間推計』(2024年)

過労死ラインに迫る、もしくは超える労働時間が続くと心身に深刻な影響が及びます。慢性的な疲労や睡眠不足は単に「疲れやすい」というレベルにとどまらず、脳の働きを鈍らせ集中力や判断力を著しく低下させます。これにより作業効率は落ちミスの増加や納期遅延といった悪循環が発生します。 さらに、長時間労働は高血圧や心疾患、脳血管障害などの身体的リスクを高めるだけでなく、うつ病や不安障害といった精神的な健康被害にも直結します。こうした症状は、最初は軽度の不調として現れますが、放置すれば命に関わる事態に至る危険性があります。

国内市場の低迷 — テレビ離れ・パッケージ縮小・配信シフト

国内ではテレビ視聴時間の減少、パッケージ(セル/レンタル)の縮小、 配信中心への移行が進行。テレビという“広告塔”の影響力が弱まり、 高単価な円盤売上も縮小した結果、国内の安定収益は相対的に減っています。

テレビから配信へー視聴環境のシフト

近年、日本における視聴習慣は大きく変化しています。かつては多くの年代で長時間を占めていたテレビ(リアルタイム)視聴は、全体的に減少傾向が続き、2010年代前半には1日170分以上だった平均視聴時間が、2020年代には100分前後まで減少しました。一方で、インターネット利用や動画配信サービスの視聴時間は年々増加し、特に若年層ではその傾向が顕著です。令和5年度のデータでは、20代のネット利用時間が1日250分を超え、テレビ視聴時間の2倍以上となっています。高齢層では依然としてテレビ視聴が中心ですが、全体としては「テレビからネットへのシフト」が鮮明になっており、メディア利用の主役が変わりつつあることがうかがえます。

.png)

.png)

出典:総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査(2023年)」

ではなぜテレビ視聴率が下がると国内市場が低迷するのでしょうか。テレビ視聴率が下がると、まずスポンサー企業の広告効果が薄れ、テレビ局の広告収入が減少します。これにより制作費の削減や番組数の縮小が進み、結果的にアニメやドラマなどの新作供給量やクオリティが低下します。特に国内市場では、テレビ放送が長らく作品の認知拡大と販売促進の主要な役割を担ってきたため、その影響は大きく、パッケージ販売や関連商品の売上減少にも直結します。こうして広告収入減→制作縮小→販売不振という悪循環が生まれ、市場全体の縮小を加速させる要因となっています。

グッズ、円盤の売り上げ減少

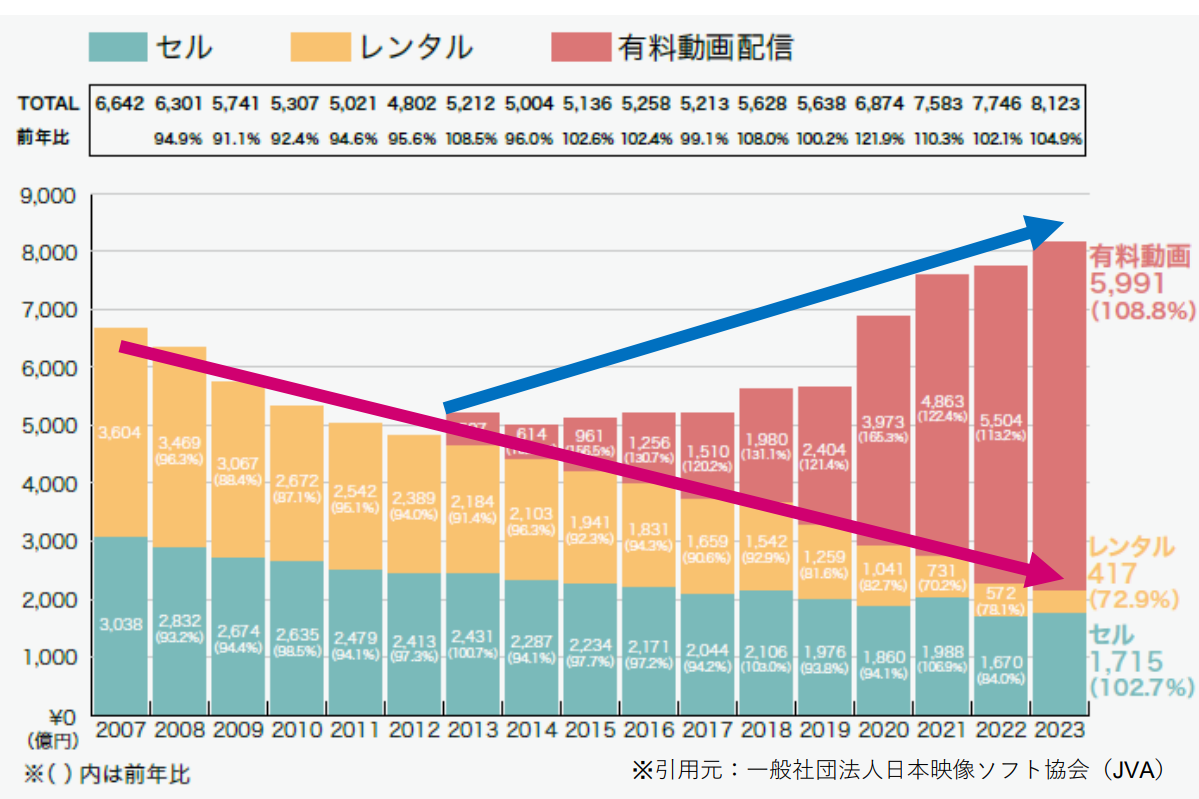

2007年から2023年までの推移を見ると、アニメ関連の「セル(販売)」と「レンタル」は年々減少し続けており、特にレンタルは2007年の3,604億円から2023年には417億円と、約9割近く減少しています。一方で、有料動画配信は2013年以降急速に拡大し、2023年には5,991億円と市場の中心を占めるまでになっています。この変化は、視聴スタイルがパッケージ購入やレンタルからオンライン配信へと移行したことを示しています。

出典:内閣官房『アニメーションビジネスの現状』(2023年)

しかし、有料動画配信の割合が急増しても、それだけで制作費を十分に賄えるわけではありません。配信サービスの収益は月額課金モデルが中心で、単価が円盤やグッズ販売よりも大幅に低く、さらにプラットフォームとの収益分配によって制作側に入る金額は限られます。そのため、人気作品以外は十分な利益を確保しづらく、制作費の不足が続く状況です。円盤やグッズは高単価でファンの「応援購入」によって直接的な利益を生み出してきましたが、それらが減少した今、配信だけでは従来のような制作体制や質の維持が難しくなっています。

著作権と個人情報ー安心して楽しめるアニメ環境を目指して

アニメが世界的に楽しまれる一方で、その裏側では深刻な課題も浮き彫りになっています。特に大きな問題となっているのが、海賊版による著作権侵害と、配信サービスやイベントを通じて扱われる個人情報の保護です。海賊版の拡大はクリエイターの収益機会を奪い、業界全体の持続可能性を脅かしています。また、オンライン化が進む中で視聴履歴や購入履歴といった個人データの取り扱いはますます重要になり、適切な管理が求められています。こうした状況を踏まえ、次にアニメ業界が直面する二つの課題について詳しく見ていきます。

著作権の問題【海賊版の被害】

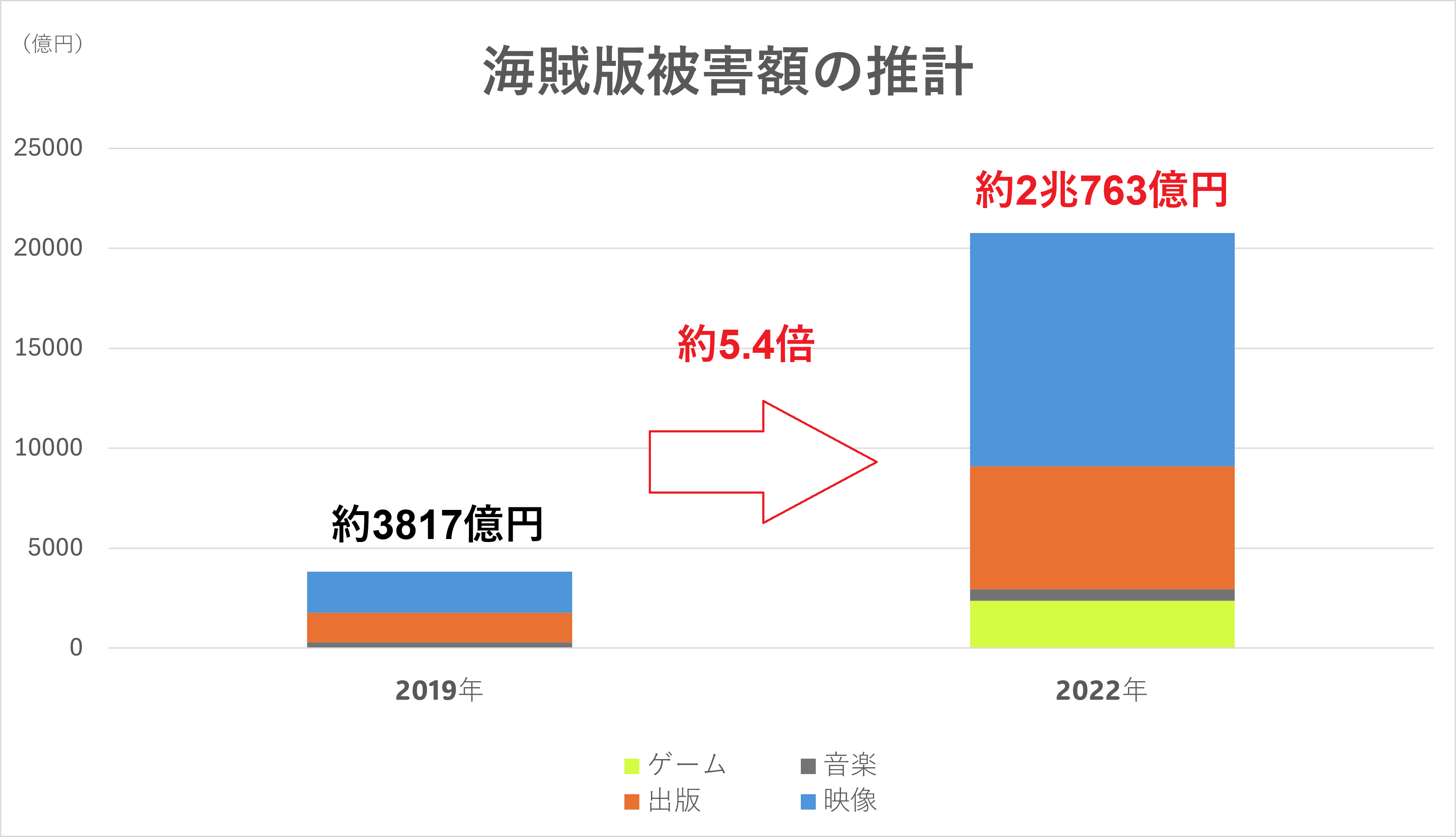

近年、アニメやマンガなど日本のコンテンツは海賊版サイトを通じて大量に消費されており、その経済的損失は急速に拡大しています。実際、2019年に約3,333億円から4,300億円と推計されていた被害額は、2022年には約1兆9,500億円から2兆2,020億円へと約5倍に増加しました。特に映像や出版分野での被害が大きく、クリエイターや制作会社に正当な収益が届かない深刻な状況となっています。

出典:首相官邸 『海賊版に関する海外での被害の状況について』

この深刻な被害を抑えるためには、まず利用者自身が「無料だから」という理由で海賊版を使わない姿勢を持つことが重要です。加えて、正規配信サービスの利便性を高めることや、公式による二次創作ガイドラインの整備、教育現場での著作権リテラシー向上といった取り組みが必要です。また、政府や業界による国際的な連携やAIを活用した検知の強化も進められており、正規コンテンツを安心して楽しめる環境をつくることが、文化を未来につなげる鍵になります。

個人情報保護の課題『漏えいと対策』

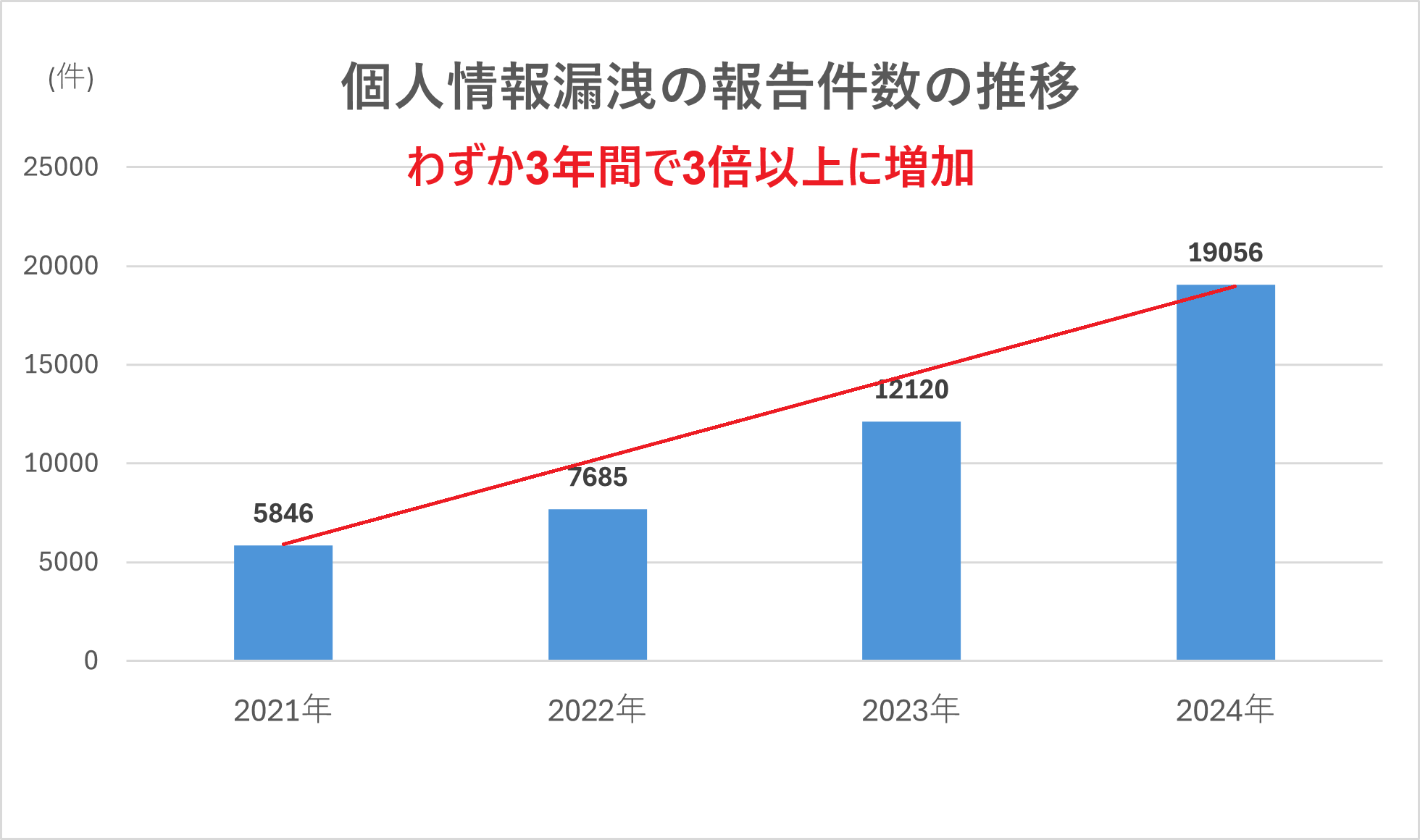

個人情報の漏えいは、近年急速に増加しています。個人情報保護委員会の年次報告によると、報告件数は2021年度の5,846件から2022年度には7,685件、2023年度には12,120件、そして2024年度には19,056件と、わずか3年で3倍以上に膨れ上がりました。これは企業全体の数字ですが、アニメファンにとっても無関係ではありません。配信サービスでは視聴履歴や決済情報が蓄積され、公式キャンペーンやグッズ抽選では住所や連絡先を入力します。さらにイベント参加や通販でも大量の個人情報が扱われており、一度の事故で多くの利用者データが流出する危険があるのです。

出典:個人情報保護委員会(PPC)年次報告『漏えい等事案に関する報告の処理件数』データ

急増する漏えい件数に対応するためには、アニメ関連の配信サービスやイベント運営でも、利用者の個人情報を丁寧に扱う仕組みが求められます。まず応募フォームや会員登録での必須項目を必要最小限に絞り、不要な住所や電話番号を集めないことが大切です。また、Cookieやアクセス解析によってどのような情報が外部に送信されるのかを分かりやすく提示し、必要に応じて同意やオプトアウトの選択肢を設けることも重要です。さらに、万が一事故が発生した場合に備えて迅速に通知できる体制を整えておくことで、利用者は「安心して参加できる」と感じることができます。透明性を高めた運営は、結果的にアニメを楽しむファンの信頼を守る基盤となります。

改善の兆し — 簡潔な事例と方向性

これまでアニメ業界の課題を見てきましたが、一方で将来に向けての明るい施しもあります。市場の拡大と現場の環境改善が進むことで、アニメ産業はさらに成長が期待されています。

今後拡大されるアニメ市場

日本のアニメ市場は、今後も安定した成長が見込まれている。Grand View Research の調査によれば、2023年の市場規模は約127億ドルに達し、2024年から2030年にかけて年平均3.9%の成長を続けると予測されている。これにより、2030年には市場規模が約168億ドルに拡大すると見込まれ、国内外でアニメの存在感がさらに強まっていく可能性が高い。

参考: Grand View Research「Japan Anime Market Report」働き方改善に向けた動き

アニメ業界では、フリーランスの働き方を守るためのルールが新しく整えられています。 2024年11月からは「フリーランス取引適正化法」が施行され、 仕事の条件を明確にすることや、不当に報酬を減らさないこと、 ハラスメント相談の仕組みを用意することなどが義務化されました。 これにより、アニメーターをはじめとするクリエイターの環境が少しずつ改善されていくことが期待されています。

参考: 内閣官房「フリーランス・事業者間取引適正化法」出典・参考資料

出典

- 文化庁『アニメーション制作者実態調査報告書2023』(2023年)

- 国税庁『民間給与実態統計調査』(2024年)

- 総務省『情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書』(2023年) (全世帯/年代別)